書家、川村驥山が晩年を過ごした篠ノ井の住宅街に建つ「驥山館」は、今も昔も「書」を楽しむ人たちにとって愛すべき大切な場として、地域の方々に親しまれています。そんな「驥山館」の館長を務められているのが、驥山先生の孫であり、書家である川村龍洲先生。たむらとは、「蕎麦朧」が縁で親しくさせていただいています。今回は、「書」に邁進されてきた川村龍洲先生に、「書」と「菓子」の共通点を語っていただきました。

〈蕎麦朧とは〉

旬彩菓たむらを代表する菓子である蕎麦朧は、長野県産の上質な小麦粉、戸隠産の最上級蕎麦粉、和三盆、カルピスバター等を用い、一つひとつ手作業で丁寧に仕上げた、たむらオリジナルの和菓子です。

旬彩菓たむらを代表する菓子である蕎麦朧は、長野県産の上質な小麦粉、戸隠産の最上級蕎麦粉、和三盆、カルピスバター等を用い、一つひとつ手作業で丁寧に仕上げた、たむらオリジナルの和菓子です。

「書」の楽しさ、奥深さに

興味を抱いて。

興味を抱いて。

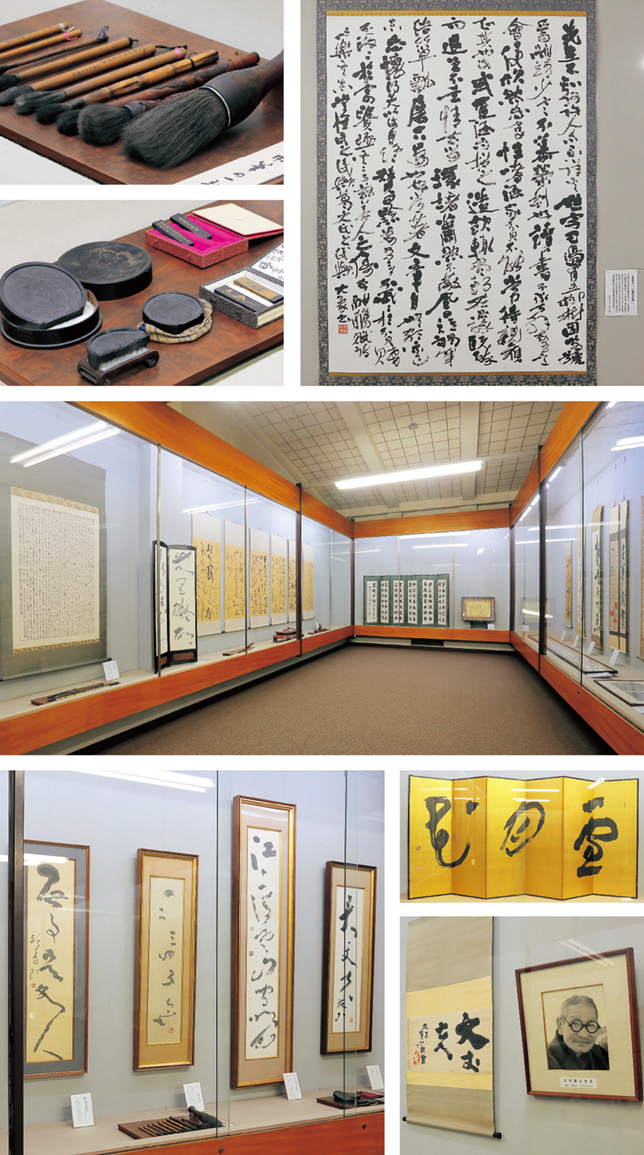

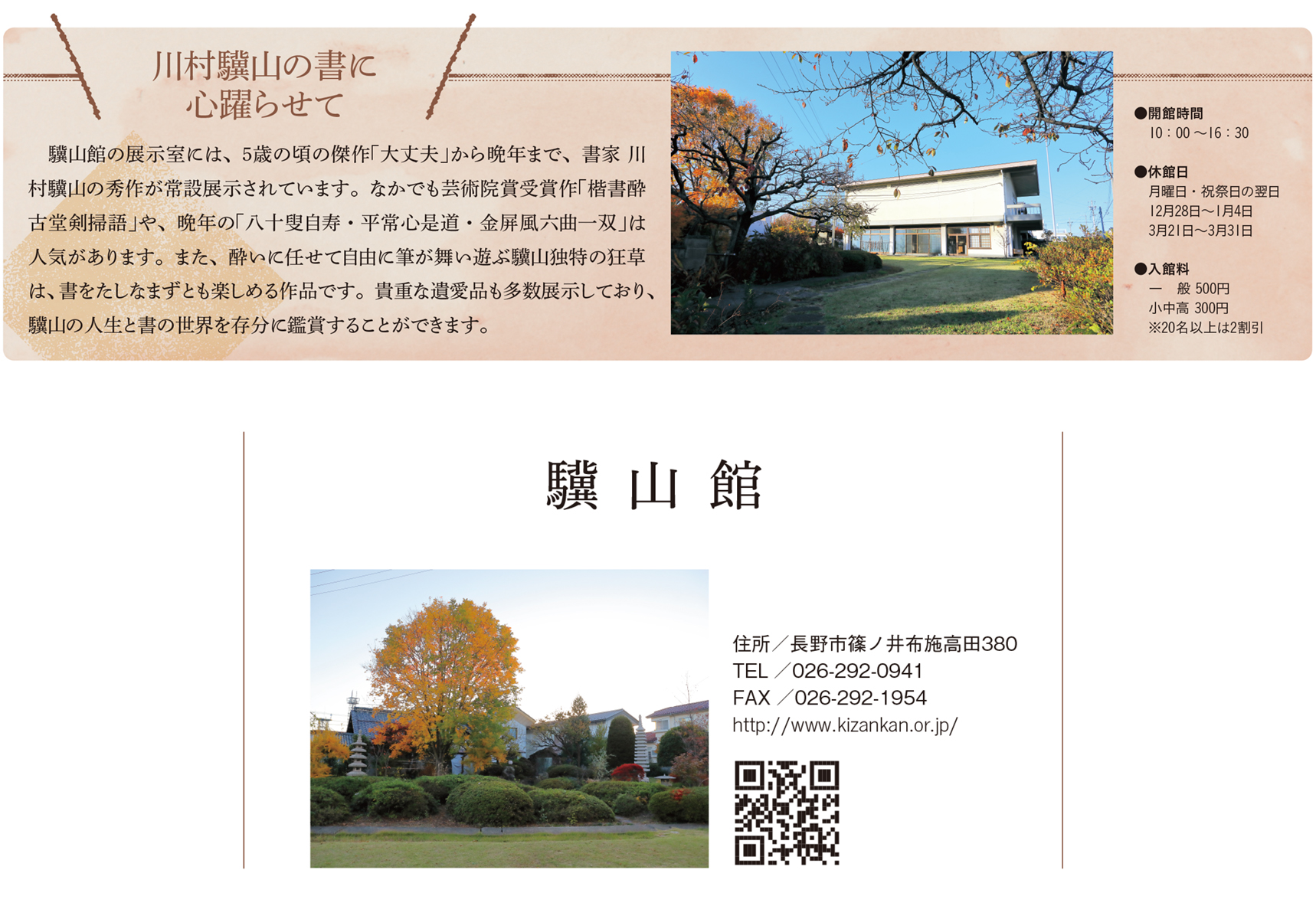

昭和37(1962)年に開館した「驥山館」は、地域の方たちとのご縁や寄付で建てられた、おそらく日本で初めての「書家」専門の美術館です。静岡県で生まれた川村驥山が、第2次世界大戦の際に疎開してきたのが篠ノ井。私が知っているのは晩年の頃ですが、背の小さなおじいさんでね。自分の体よりも長い杖をついて、よく近所を散歩していました。お酒が大好きで、みんなから親しまれ、愛される存在だったと思います。

昭和37(1962)年に開館した「驥山館」は、地域の方たちとのご縁や寄付で建てられた、おそらく日本で初めての「書家」専門の美術館です。静岡県で生まれた川村驥山が、第2次世界大戦の際に疎開してきたのが篠ノ井。私が知っているのは晩年の頃ですが、背の小さなおじいさんでね。自分の体よりも長い杖をついて、よく近所を散歩していました。お酒が大好きで、みんなから親しまれ、愛される存在だったと思います。書道を習い始めたのは、小学校4年生の頃です。驥山先生の弟子である正村八洲先生に師事していたのですが、初めの頃は友達と遊ぶのが楽しくてね。当時は教室に100人くらいはいたのかな。続けていくうちに「書」の楽しさに目覚め、そこから歴史や文化など、「書」を取り巻くさまざまなことに興味を抱くようになりました。

生み出すことにかける情熱は

「書」も「菓子」も同じ。

「書」も「菓子」も同じ。

「書」で生きていこうと決めたのは、25歳のことです。仕事を辞めて、驥山館の書道教室「惜陰書塾」で書道を教えながら、自らの「書」を突き詰める日々。書を探究し、自らの内側から情熱を持って生み出していく工程は、苦しくもあり充実していました。教えることも大好きで、これまでに千人以上は教えてきたと思います。教え子たちの子の名付けも100人以上はいるかな。警察署や郵政局などの外部講師もやらせていただき、気付けば縁のある方々が多くなりました。

「書」で生きていこうと決めたのは、25歳のことです。仕事を辞めて、驥山館の書道教室「惜陰書塾」で書道を教えながら、自らの「書」を突き詰める日々。書を探究し、自らの内側から情熱を持って生み出していく工程は、苦しくもあり充実していました。教えることも大好きで、これまでに千人以上は教えてきたと思います。教え子たちの子の名付けも100人以上はいるかな。警察署や郵政局などの外部講師もやらせていただき、気付けば縁のある方々が多くなりました。たむらさんとのご縁も、その一つ。私と笠原聖雲先生、一色白泉先生の3人で、「新春書道三人展」というのを35年間続けてきたのですが、ある時、一色先生から「美味しいから」といただいたのが「蕎麦朧」だったんです。最初に食べた時の、あの独特の食感と蕎麦の香りは忘れられません。それ以来、私の中では美味しいお菓子といえば、たむらさん。「蕎麦朧」がご縁で社長さんとも仲良くさせていただき、もう長いお付き合いです。たむらさんのお菓子はどれを食べても美味しいんですが、そこに社長の頑固さが見えるんですね。自分の信念に基づいて菓子を作っているのが伝わってくる。「書」も「菓子」も、自らの「思い」を込めて生み出すのはどちらも同じです。書を突き詰めていく身として、共感と信頼を持てる菓子に出会えたと思っています。

最近、手書きで文字を書くことが少なくなっています。活字は情報しか伝えられませんが、手書きの文字からは、情報と合わせ情感が伝わります。日本語を話す、聞く、書く、読むことは、日本文化の基本です。「書」の楽しさを伝えることで日本の文化を守ることが、これからの私の使命だと思っています。

- 本店

- 住所/長野市伊勢宮1-18-14

- TEL/026-228-9235

- 営業時間/9:00~18:00

- 定休日/月曜日

- 駐車場/8台

- ながの東急店

- 住所/長野市南千歳1-1-1ながの東急百貨店 地下1F

- TEL/026-226-8181(ながの東急代表)

- 営業時間/10:00~19:00

- 定休日/ながの東急百貨店に準ずる

- 駐車場/ながの東急百貨店駐車場をご利用ください。

- http://www.shunsaikatamura.com/

(2024年1月号掲載)