長野市伊勢宮に本店を構える「旬彩菓たむら」は、季節の旬、そして人生の折々に訪れる旬を彩るお菓子を作り続けています。大切にしているのは、ともに歩む地元の恵みを活かすこと。長野は美味しい果実や蜂蜜、卵や牛乳、小麦粉や蕎麦など、素晴らしい食材の宝庫です。そんな恵みをお菓子に込めて、お客様に笑顔をお届けすることが、旬彩菓たむらの願いです。

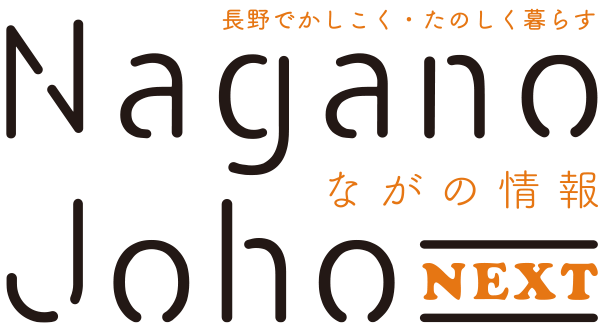

今回はあんずの里で有名な千曲市で、昔から杏の加工を手掛けてきた森食品工業の栁澤部長、北澤主任にお話を伺いました。

今回はあんずの里で有名な千曲市で、昔から杏の加工を手掛けてきた森食品工業の栁澤部長、北澤主任にお話を伺いました。

日本一のあんずの里で

歴史を重ねて。

歴史を重ねて。

大正10(1921)年、「日本一のあんずの里」として有名な森地区周辺の杏農家さんたちが、杏の加工場を設立したのが森食品工業のはじまりです。昭和40(1965)年に株式会社となり、以来今日に至るまで、千曲市の森の地で杏加工をはじめとする果実の加工を手掛けてきました。

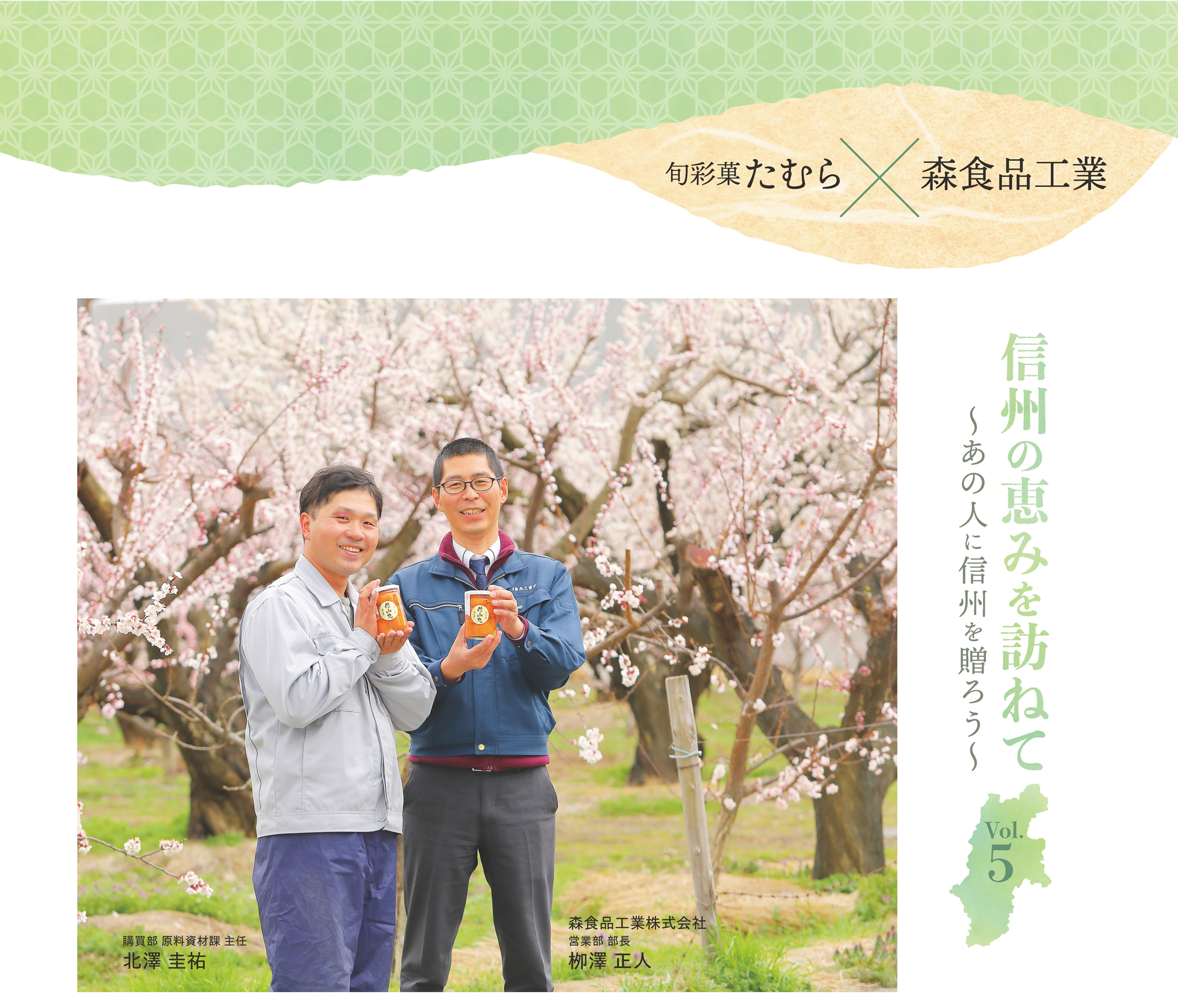

大正10(1921)年、「日本一のあんずの里」として有名な森地区周辺の杏農家さんたちが、杏の加工場を設立したのが森食品工業のはじまりです。昭和40(1965)年に株式会社となり、以来今日に至るまで、千曲市の森の地で杏加工をはじめとする果実の加工を手掛けてきました。生産量全国第2位を誇る長野の杏は、松代藩の三代目藩主であった真田幸道のもとに、伊予宇和島藩の伊達宗利の娘であった豊姫が輿入れした際、故郷を偲んで苗を植えたことから始まったと伝えられています。当時は杏の種子の中にある「杏仁」が医薬品として珍重されており、松代藩が栽培を奨励したことから、この地域に杏栽培が広がっていきました。江戸時代より杏を育て続けて約350年、現在では品種改良も進み、在来種のほか、「平和」や「信州大実」、「信山丸」、さらには生食で楽しめる「ハーコット」など、多くの品種が栽培されるようになりました。

杏は4月上旬~中旬頃にかけて薄紅色の花が咲き誇り、6月中旬~7月中旬の約1カ月が収穫時期となります。旬の期間が短いのも杏の特徴で、その時期は農家さんも大忙し。私たちの工場も活気にあふれます。集められた杏は、シロップ漬けやジャム、ジュースなど、実の特性をチェックしながら判別され、それぞれ加工していきます。

独自の技術で

美味しい杏を多くの方へ。

美味しい杏を多くの方へ。

シロップ漬けは、半分に割った「わり杏」と、丸のままの「丸杏」があります。杏を半分に割るのは、すべて手作業。熟練の職人が専用の道具を用い、手に持ったときの杏の感触を確かめながら、ほどよい力加減で杏に刃を入れていきます。今、全国の加工工場で杏を手割りしているところはほとんどないと思います。「あんずの里」のお膝元で磨いてきた技術を、これからも継承していきたいと思っています。また、漬け込むシロップも昔から地域に伝わってきた味を守り、塩や焼酎を加えるなど独自の配合にこだわっています。同じシロップ漬けでも「わり杏」と「丸杏」では微妙に味が違うんですよ。丸杏は種ごと漬けるので、種からもエキスがでて「杏仁の風味を感じる」という方もいらっしゃいます。ぜひ一度、食べ比べてお好みの味を見つけていただきたいですね。

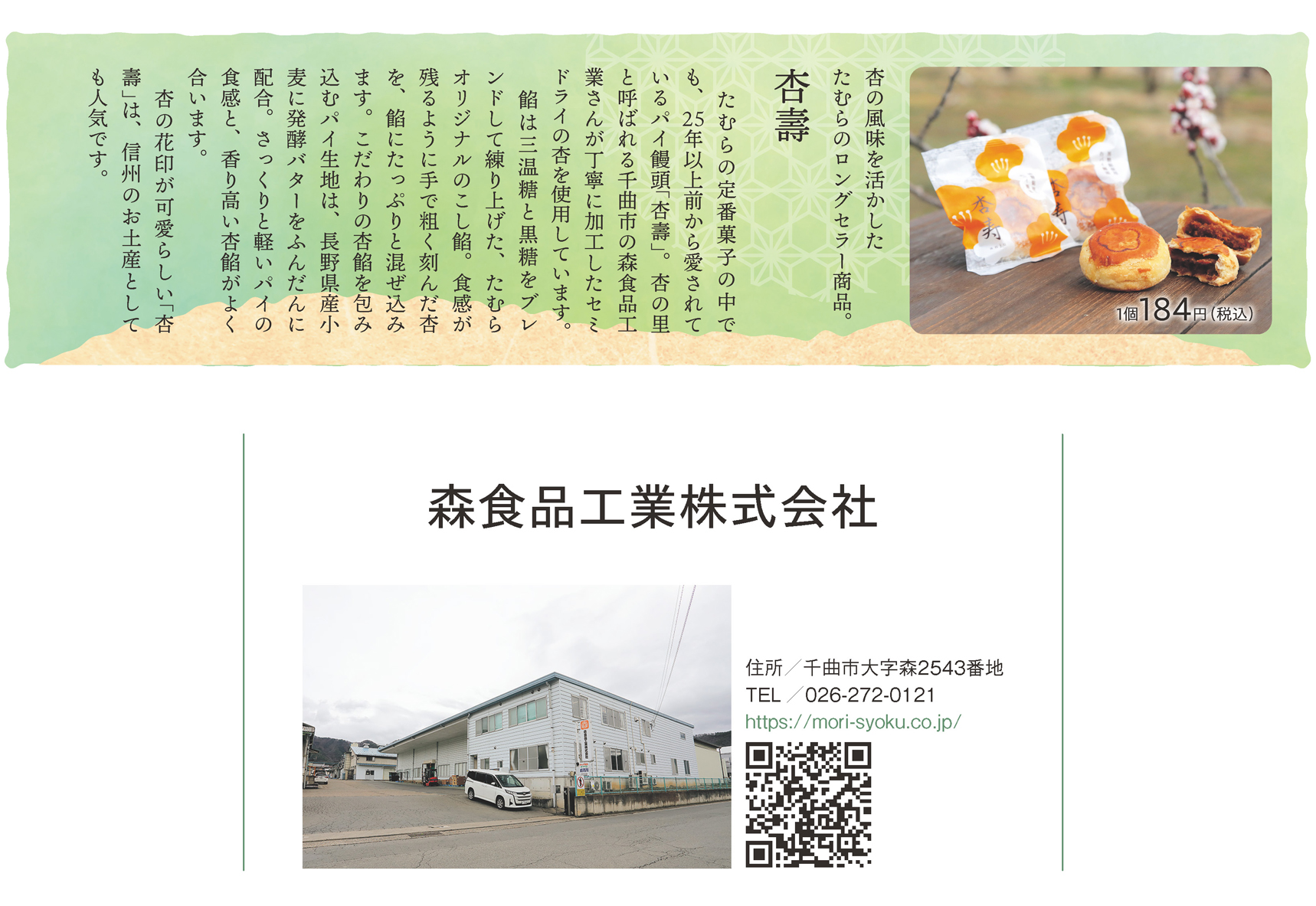

シロップ漬けは、半分に割った「わり杏」と、丸のままの「丸杏」があります。杏を半分に割るのは、すべて手作業。熟練の職人が専用の道具を用い、手に持ったときの杏の感触を確かめながら、ほどよい力加減で杏に刃を入れていきます。今、全国の加工工場で杏を手割りしているところはほとんどないと思います。「あんずの里」のお膝元で磨いてきた技術を、これからも継承していきたいと思っています。また、漬け込むシロップも昔から地域に伝わってきた味を守り、塩や焼酎を加えるなど独自の配合にこだわっています。同じシロップ漬けでも「わり杏」と「丸杏」では微妙に味が違うんですよ。丸杏は種ごと漬けるので、種からもエキスがでて「杏仁の風味を感じる」という方もいらっしゃいます。ぜひ一度、食べ比べてお好みの味を見つけていただきたいですね。旬彩菓たむらさんとは、古くからお付き合いのあった京菓子原材料専門店の「美農与」さんを通してお付き合いが始まりました。たむらさんの「杏壽」に入っているのは、セミドライに加工した杏です。シロップ漬けにした丸杏から種を抜き出し、1日~2日ほど乾燥させることで、杏本来の美味しさを凝縮。杏の甘みや酸味もしっかり残るので、餡に混ぜ込んでも風味が消えません。地域の農家さんたちが愛情を込めて育てた杏を、地元のお菓子屋さんが使ってくださるのは本当にありがたいことだと思っています。

これからは、地域全体で「杏」を盛り上げていければと思っています。また、その一助として私たちの加工技術がお役にたてるよう取り組んでいきたいと思います。気候の変動や農家さんの高齢化など、杏農家さんをとりまく状況は厳しいものがありますが、杏商品を広く訴求することで、少しでも農家さんを後押しすることができれば嬉しいですね。

- 本店

- 住所/長野市伊勢宮1-18-14

- TEL/026-228-9235

- 営業時間/9:00~18:00

- 定休日/月曜日

- 駐車場/8台

- ながの東急店

- 住所/長野市南千歳1-1-1ながの東急百貨店 地下1F

- TEL/026-226-8181(ながの東急代表)

- 営業時間/10:00~19:00

- 定休日/ながの東急百貨店に準ずる

- 駐車場/ながの東急百貨店駐車場をご利用ください。

- http://www.shunsaikatamura.com/

(2025年6月号掲載)