長野市伊勢宮に本店を構える「旬彩菓たむら」は、季節の旬、そして人生の折々に訪れる旬を彩るお菓子を作り続けています。大切にしているのは、ともに歩む地元の恵みを活かすこと。長野は美味しい果実や蜂蜜、卵や牛乳、小麦粉やそば粉など、素晴らしい食材の宝庫です。そんな恵みをお菓子に込めて、お客様に笑顔をお届けすることが、旬彩菓たむらの願いです。

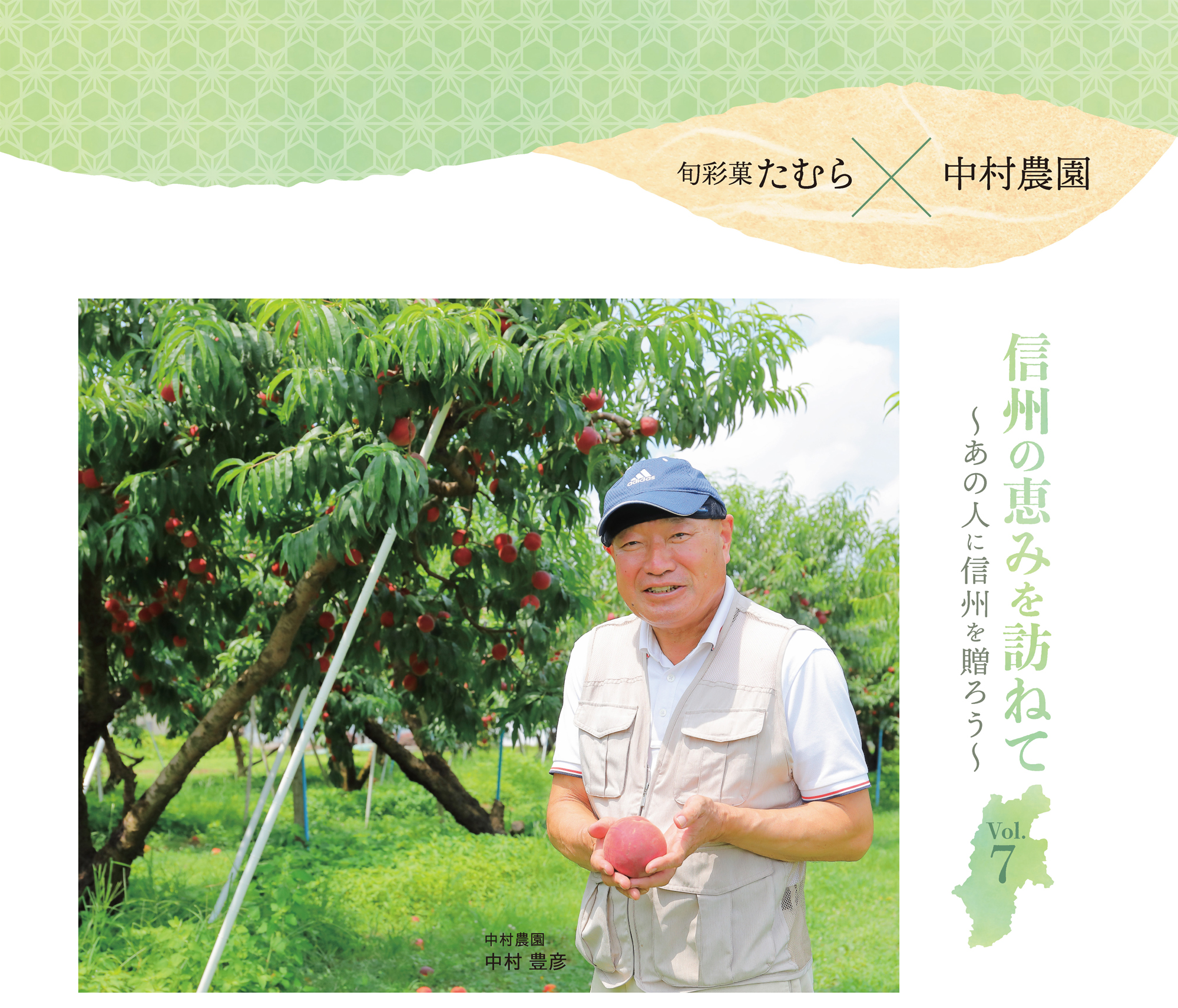

今回は、須坂市八重森の中村農園で美味しいワッサーを作り続ける中村豊彦さんにお話を伺いました。

今回は、須坂市八重森の中村農園で美味しいワッサーを作り続ける中村豊彦さんにお話を伺いました。

父が生み出したワッサーを

大切に守り育てて。

大切に守り育てて。

さまざまなフルーツの栽培が盛んな須坂市内で、「ワッサー」という果実を作っています。点在する15カ所の畑は、全部合わせると2町(約2ha)くらいになりますね。忙しい毎日ですが、美味しいワッサーをできるだけ多くの皆さんに食べていただくために、日々頑張っています。

さまざまなフルーツの栽培が盛んな須坂市内で、「ワッサー」という果実を作っています。点在する15カ所の畑は、全部合わせると2町(約2ha)くらいになりますね。忙しい毎日ですが、美味しいワッサーをできるだけ多くの皆さんに食べていただくために、日々頑張っています。ワッサーは、私の父である中村渡が生み出した新品種のフルーツです。昭和40年代に畑で混植していた「山根白桃」と「水野ネクタリン」から、どちらとも違う果実をつけた木を見つけ、食べてみたところ非常に美味しくて驚いたとか。それから、試行錯誤しながら苗を育てては、また挑戦することを繰り返して、桃とネクタリンの良い部分を掛け合わせた、新しい果実を作り出しました。「ワッサー」という品種名は、父が周りの人たちから「わっさん」と呼ばれていたことから、それをもじって命名したそうです。

平成2(1990)年11月20日に「ワッサー」として正式に品種登録され、そこからは市場の協力もあり、徐々にワッサーの数を増やして、私の代ではワッサーのみを栽培するようになりました。ワッサー発祥の農園ですからね。私自身が頑張ることで、ワッサーをもっと多くの方に知ってもらい、全国へと広めていきたいと思っています。

美味しいワッサーを

全国の方にお届けするために。

全国の方にお届けするために。

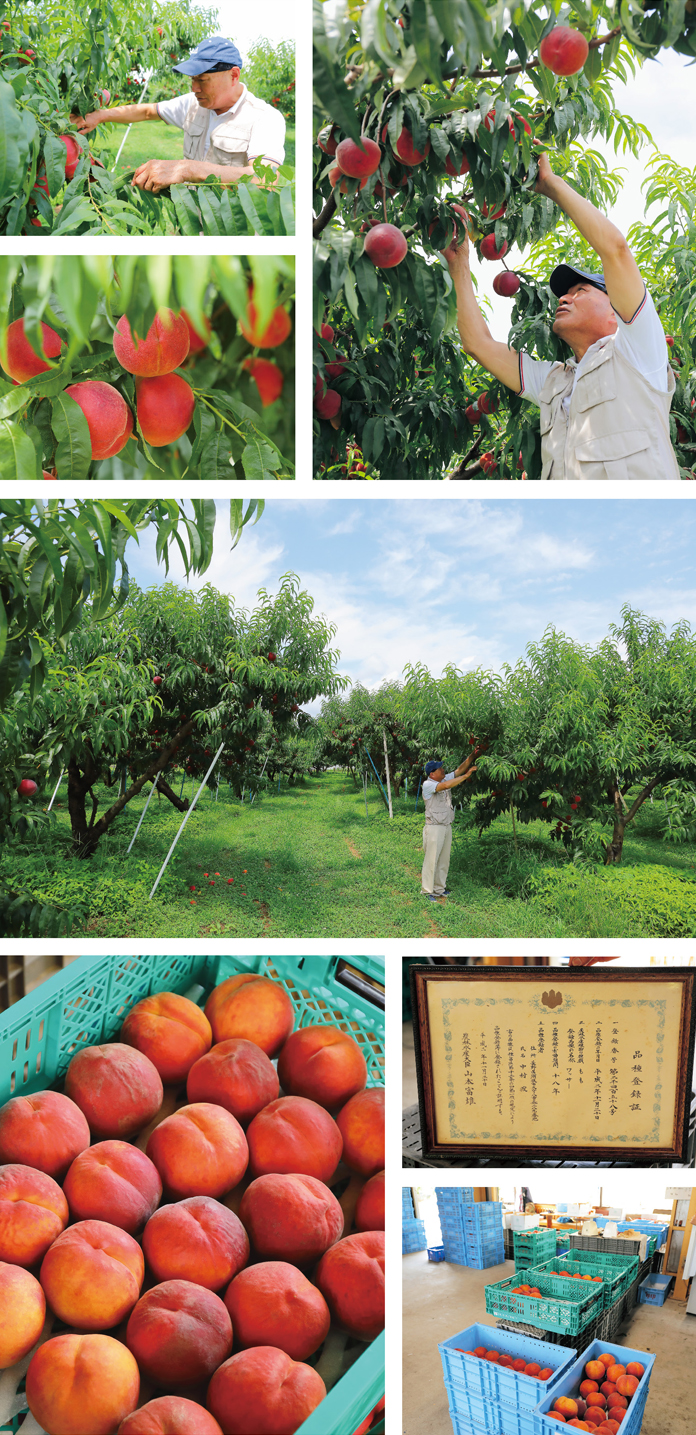

現在栽培しているワッサーは早生、中生、晩生の3品種。早生は7月の下旬頃から収穫が始まり、中生は8月の中旬頃、晩生はお盆明けくらいからの収穫になります。収穫時期をずらすことで、ワッサーを長く楽しんでいただけるよう工夫しています。北信地域の方は、ワッサーを食べたことがある方も多いかと思いますが、果肉は黄色からオレンジ色でカリッとした硬めの食感が特徴です。甘味だけでなく酸味もしっかりあるため、爽やかな美味しさで、硬い桃が好きな方に好まれています。木でしっかり熟したワッサーは、果肉が赤くなって甘味が増して美味しいんですよ。ぜひ一度、食べてみてほしいですね。

現在栽培しているワッサーは早生、中生、晩生の3品種。早生は7月の下旬頃から収穫が始まり、中生は8月の中旬頃、晩生はお盆明けくらいからの収穫になります。収穫時期をずらすことで、ワッサーを長く楽しんでいただけるよう工夫しています。北信地域の方は、ワッサーを食べたことがある方も多いかと思いますが、果肉は黄色からオレンジ色でカリッとした硬めの食感が特徴です。甘味だけでなく酸味もしっかりあるため、爽やかな美味しさで、硬い桃が好きな方に好まれています。木でしっかり熟したワッサーは、果肉が赤くなって甘味が増して美味しいんですよ。ぜひ一度、食べてみてほしいですね。ワッサーは比較的育てやすく、りんごのように葉摘みや玉まわしなどもありませんし、川中島白桃のように人工授粉させる必要もありません。ただ樹勢が強く徒長枝がぐんぐん伸びるので、夏季剪定が必要です。といっても切りすぎると日が入りすぎてよくないんですよ。木洩れ日くらいがちょうどいい。これはもう経験を重ねるしかないので、毎年いろいろ考えながら作業しています。手を掛けた分だけ美味しくなりますからね。収穫の時にたわわに実ったワッサーの畑を見ると、喜びもひとしおです。

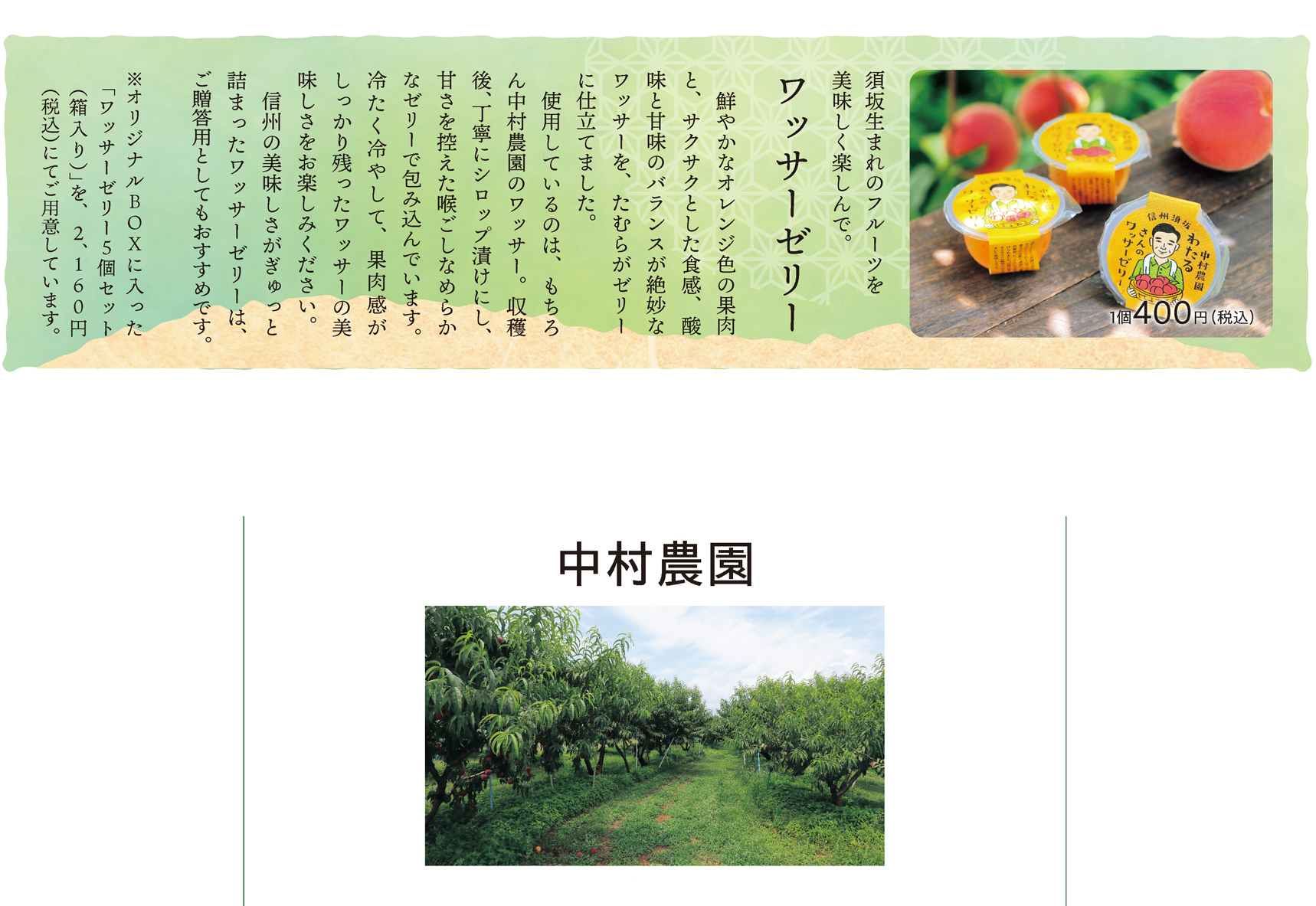

旬彩菓たむらさんは、実は親戚なんです。小さい頃はよく一緒に遊びましたよ。だからこそ、うちのワッサーを使って「ワッサーゼリー」を作ってくれたのは、本当に嬉しかったしありがたく思っています。パッケージには父の似顔絵を入れてくれて、「信州須坂中村農園わたるさんのワッサーゼリー」と書いてくれてね。父も喜んでいると思います。生のワッサーは夏限定の美味しさですが、たむらさんがゼリーに仕立ててくれたことで、1年中ワッサーを楽しんでいただけるのも嬉しいですね。ゼリーを食べた方がワッサーの美味しさを知り、今度は生のワッサーを食べてみたいと思ってくれたら最高です。

- 本店

- 住所/長野市伊勢宮1-18-14

- TEL/026-228-9235

- 営業時間/9:00~18:00

- 定休日/月曜日

- 駐車場/8台

- ながの東急店

- 住所/長野市南千歳1-1-1ながの東急百貨店 地下1F

- TEL/026-226-8181(ながの東急代表)

- 営業時間/10:00~19:00

- 定休日/ながの東急百貨店に準ずる

- 駐車場/ながの東急百貨店駐車場をご利用ください。

- http://www.shunsaikatamura.com/

(2025年8月号掲載)