-

生徒たちが

地域や社会の課題に対し

自ら学び、行動できるよう

全力でサポートしていく。-

長野県長野工業高等学校

校長

清水 史明先生

-

長野県長野工業高等学校

-

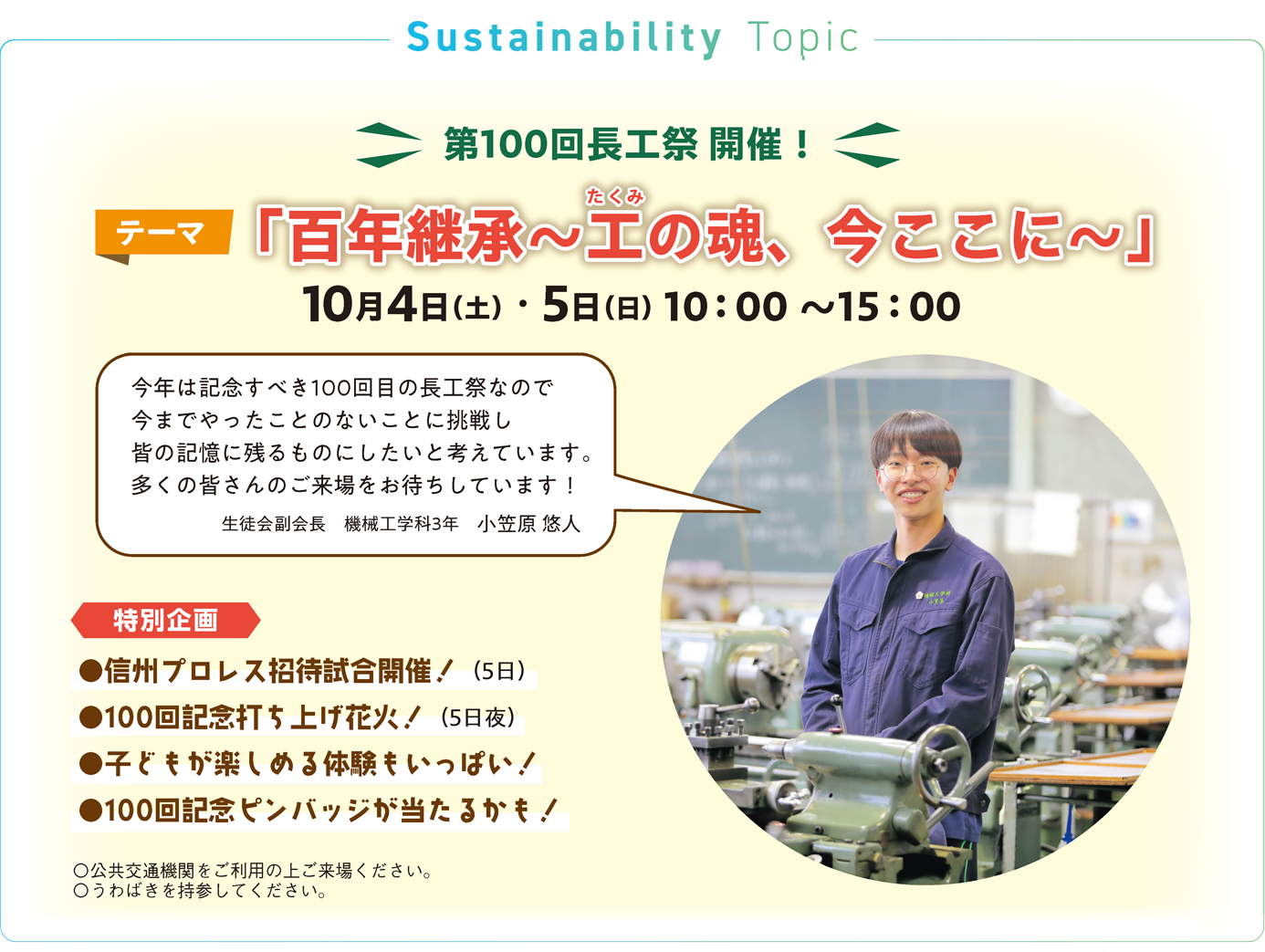

2015年の国連サミットで「SDGs」が採択され、2030年までに達成すべき世界共通の目標が示されてから、今年で10年。私たちは、持続可能な社会へと舵を切れているのでしょうか。

このシリーズでは、さまざまな課題解決のために、長野の企業や団体がどんな取り組みを始めているのかをご紹介します。今回は、長野県長野工業高等学校の校長、清水史明先生にお話を伺いました。

校訓である

「至誠努力」を胸に。

大正6(1917)年に開校した本校は、時代の変化に対応しながら学科編成を構築し、現在は、機械工学科、電気電子工学科、物質化学科、情報工学科、土木工学科、建築学科の6つの科で、それぞれの専門分野について学びを深めています。各科は約40名、1学年で約240名、学校全体で700名ほどの生徒が在籍し、日々、自分の目標に向かって努力しています。

大正6(1917)年に開校した本校は、時代の変化に対応しながら学科編成を構築し、現在は、機械工学科、電気電子工学科、物質化学科、情報工学科、土木工学科、建築学科の6つの科で、それぞれの専門分野について学びを深めています。各科は約40名、1学年で約240名、学校全体で700名ほどの生徒が在籍し、日々、自分の目標に向かって努力しています。

校訓である「至誠努力」は、物事に対して誠心誠意取り組み、努力を怠らないことを意味します。3年間、さまざまな場面で生徒一人ひとりが自らに問い掛ける言葉として、我が校の根幹となる言葉です。この校訓のもと、学校では、「技術力」、「実践力」、そして「人間力」の向上を目指し、さまざまな取り組みを行っています。

工業高校の生徒に求められる技術力、その知識を社会のために活かす実践力。この2つの力を通して人間力を高めるためには、何よりも能動的に動こうとする意志が必要です。本校では、生徒たちが自ら学び、自ら行動できるよう、2年次から自己理解や社会理解、就業体験や金融リテラシー教育、アントレプレナーシップ教育などを実施。チームごとのディスカッションや成果発表の機会を設けるなど、多面的な角度から学びを深めることで、生徒自らが考え、行動する機会を提供しています。さらに3年次では「課題研究」として、社会課題解決のための研究に取り組んでいます。

生徒たちが自ら

社会課題解決に挑戦。

「課題研究」は、生徒たちが社会課題と考えるものがテーマになることが多く、SDGsの視点から考えられた課題研究も毎年数多く行われています。

「課題研究」は、生徒たちが社会課題と考えるものがテーマになることが多く、SDGsの視点から考えられた課題研究も毎年数多く行われています。

例えば、情報工学科の生徒による「AIを活用したリンゴの出荷判別システムの開発」は、手作業による規格外品リンゴの選別作業を、AIを活用することによって瞬時に判別し、効率的な出荷を実現するためのシステムです。現在、課題となっている人手不足や、規格外品の混入等によるミス、クレームへの対応が可能になると考えられます。

電気電子工学科の生徒が高大連携で研究した「移動体に対するワイヤレス給電」は、近年、注目されている共鳴結合方式という送電方式の活用です。実用化すれば、EV車は充電スタンドで給電しなくても走るだけで給電することが可能になります。結果としてEV車の普及が促進され、CO2の削減に貢献することが期待できます。

また土木工学科では、これまで10年間継続して「裾花川ウォーキングロード施工」を行っています。これは県による公共事業で、民間企業とともに生徒たちが設計から加わり、さまざまな工程を実際に行っています。これまでに完成したウォーキングロードは、市民の憩いの場として健康増進に活かされています。さらに周辺の草刈りを行うことで不法投棄を防ぎ、地域貢献にもつながっています。

建築学科は、民間企業とのコラボで、「未来の住宅プランコンペティション」に参加。高校生が設計した家をベースに、実際に家が建てられる予定です。

ほかにも、物質化学科の「アミノ酸―Aℓ錯体複合ゲルを用いるαアルミナの低温合成」や、機械工学科による「ロボットアームの製作」など、高度なレベルの研究が行われています。彼らの学びが社会で活かされ、持続可能な社会の実現に貢献していくことを期待しています。

(2025年8月号掲載)