長野市伊勢宮に本店を構え

る「旬彩菓たむら」は、季節の

旬、そして人生の折々に訪れる旬を彩るお菓子を作り続けています。大切にしているのは、ともに歩む地元の恵みを活かすこと。長野は美味しい果実や蜂蜜、卵や牛乳、小麦粉やそば粉など、素晴らしい食材の宝庫です。そんな恵みをお菓子に込めて、お客様に笑顔をお届けすることが、旬彩菓たむらの願いです。

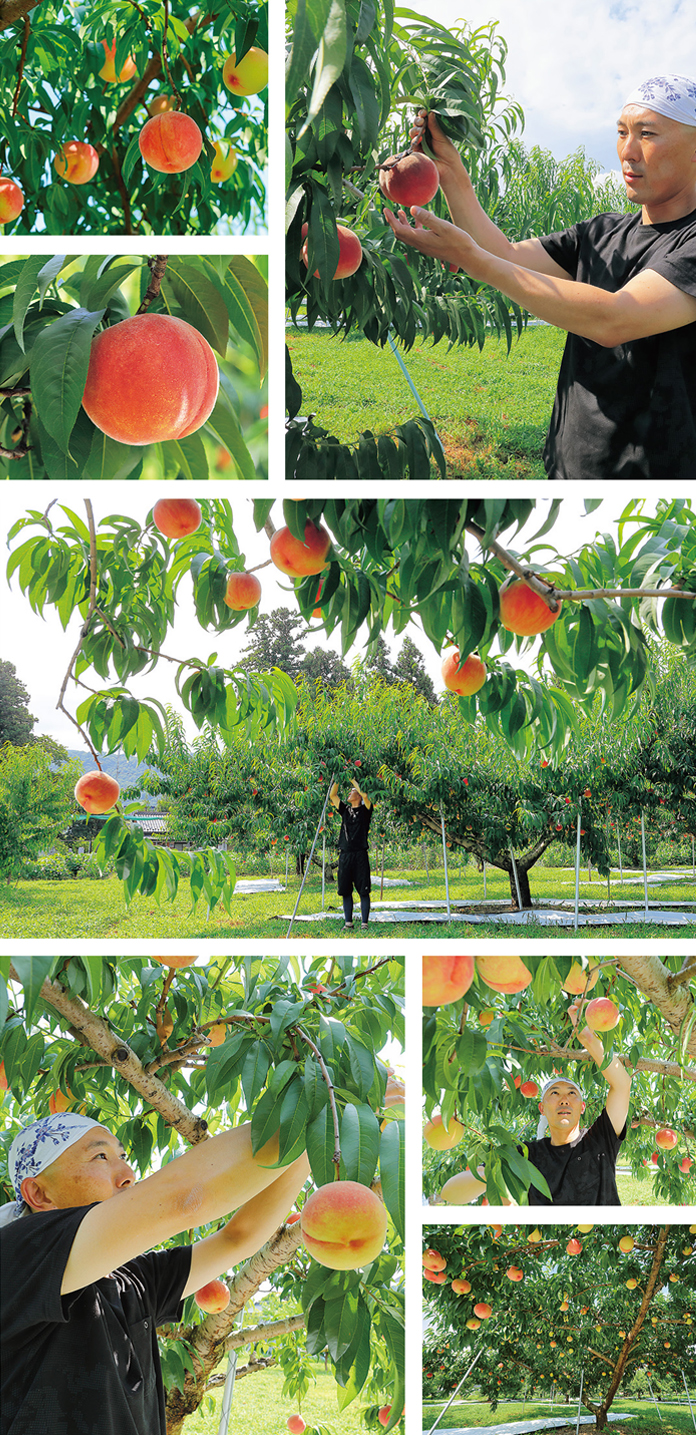

今回は、臨済宗妙心寺派月輪山圓成寺の住職であり、また桃農家でもある小菅さんにお話を伺いました。

今回は、臨済宗妙心寺派月輪山圓成寺の住職であり、また桃農家でもある小菅さんにお話を伺いました。

縁に導かれて長野へ

住職と桃農家のどちらも大事。

住職と桃農家のどちらも大事。

東京生まれの東京育ち。縁に導かれて圓成寺の住職になることを決め、2年間の修行を経て現在に至ります。お寺といえば仏事の時に行くもので、住職は近寄りがたいという印象を持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。住職も地域の一員であり、地域の皆さんに育てていただいています。

東京生まれの東京育ち。縁に導かれて圓成寺の住職になることを決め、2年間の修行を経て現在に至ります。お寺といえば仏事の時に行くもので、住職は近寄りがたいという印象を持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。住職も地域の一員であり、地域の皆さんに育てていただいています。先代の畑を継いで桃の栽培を始めたときも、農業のことなど全く分からない素人で、檀家の農家さんたちにいろいろと手ほどきしていただきました。農家としてのキャリアとしては9年ほどになりますね。今は5反(約50a)歩の畑で、川中島白桃を中心に、あかつき、なつっこ、川中島白鳳、黄金桃、白根白桃などを栽培しています。

川中島白桃は、長野県内のみならず全国でも有名なブランド桃です。川中島町の池田正元さんの農園で偶発実生として発見された桃で、1961(昭和36)年に「池田1号」という名前で出荷され、その後、1977年(昭和52)年に川中島白桃と命名されました。川中島白桃のネームバリューがここまで高まったのは、地域の桃農家さんたちが川中島白桃を全国区にするべく、積み重ねてきた努力の結晶だと思っています。地域の宝である川中島白桃を守り、後世につなぐためにも、私自身、自分にできることは何かを日々考えていきたいと思います。

一つひとつの丁寧な作業が

美味しい桃に結実する。

美味しい桃に結実する。

川中島白桃は、ただ甘いだけではなく、甘味の後に爽やかな酸味が感じられるすっきりとした美味しさが自慢の桃です。実は大きく、果肉がしっかりしているのも特徴で、硬めの桃が好きな方にも好まれています。

川中島白桃は、ただ甘いだけではなく、甘味の後に爽やかな酸味が感じられるすっきりとした美味しさが自慢の桃です。実は大きく、果肉がしっかりしているのも特徴で、硬めの桃が好きな方にも好まれています。栽培方法は人それぞれですが、私は光が届きやすいよう樹形を低く、横に広げるように育てています。川中島白桃は人工授粉で、摘果は段階を踏みながら袋掛けするまで続きます。一度にたくさん摘んでしまうと残した実に栄養が行き過ぎて核割れ果になることがあるので、適度に何度も行わなくてはなりません。袋掛けも手作業で、今年は約2万2千個に袋掛けをしました。非常に手間の掛かる作業ですが、袋掛けをしないと実の表面にキズがついたり肌荒れを起こすので、やらないわけにはいきません。ただひたすらに、目の前のやるべきことに集中することは、仏教の教えに通じるところもあります。そもそも天候という思い通りにならないものを相手にしている時点で、農業は奥が深いですよね。それでも手を掛けて育てた桃が畑一面にピンク色の実を輝かせ、皆さんに美味しいといってもらえると頑張ってよかったと思います。この瞬間の喜びは得難いものであり、「農業は楽しい」ということを私たち農家が伝えていくことで、後継者不足などの課題にも取り組んでいければと思っています。

旬彩菓たむらさんとは、川中島町住民自治協議会の「川中島白桃を使ったお菓子を作れないか」という一言から、ご縁がつながりました。何度も試作を繰り返して完成した「信州のたからもも」には、川中島白桃の果肉やピューレがたっぷりと入っています。川中島白桃をもっと多くの方に味わっていただきたいと願う桃農家の「思い」を、たむらさんがぎゅっと詰めてくださいました。「信州のたからもも」を通じて、川中島白桃を全国の方に楽しんでいただければ、こんなに嬉しいことはありません。

- 本店

- 住所/長野市伊勢宮1-18-14

- TEL/026-228-9235

- 営業時間/9:00~18:00

- 定休日/月曜日

- 駐車場/8台

- ながの東急店

- 住所/長野市南千歳1-1-1ながの東急百貨店 地下1F

- TEL/026-226-8181(ながの東急代表)

- 営業時間/10:00~19:00

- 定休日/ながの東急百貨店に準ずる

- 駐車場/ながの東急百貨店駐車場をご利用ください。

- http://www.shunsaikatamura.com/

(2025年9月号掲載)