-

夕焼け小焼けの

往生地から

この土地で育まれた

美味しさを届けたい。-

NAGANO BREWERY

代表

荒井 克人さん

-

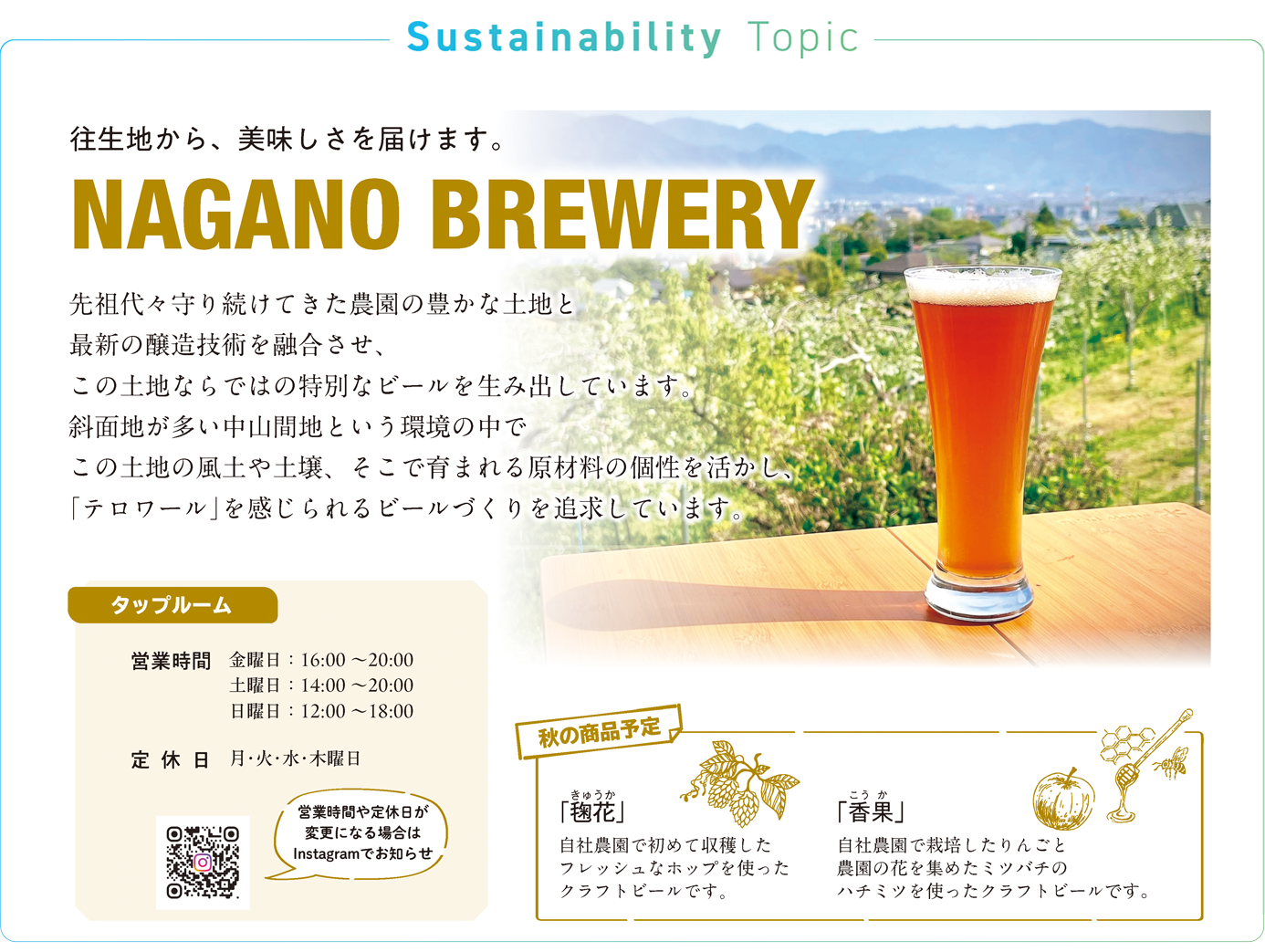

NAGANO BREWERY

-

2015年の国連サミットで「SDGs」が採択され、2030年までに達成すべき世界共通の目標が示されてから、今年で10年。私たちは、持続可能な社会へと舵を切れているのでしょうか。

このシリーズでは、さまざまな課題解決のために、長野の企業や団体がどんな取り組みを始めているのかをご紹介します。今回は、往生地でクラフトビールの醸造を手掛ける、ナガノブルワリー代表の荒井克人さんにお話を伺いました。

生まれ育った

往生地から未来を見据えて

善光寺や往生寺の鐘が時を知らせるのどかな里山。急な坂道とりんご畑が連なる往生地に、ナガノブルワリーはあります。父から畑を継いで、目の前に広がる果樹園とその先に続く街並み、さらにその向こうに連なる美しい山々を改めて目にした時、「この風景を守りたい」と心から願うと同時に、守るためには里山の農業を活かし、新たな視点で産業を生み出すための一歩を踏み出さなければならない、と強く感じました。

善光寺や往生寺の鐘が時を知らせるのどかな里山。急な坂道とりんご畑が連なる往生地に、ナガノブルワリーはあります。父から畑を継いで、目の前に広がる果樹園とその先に続く街並み、さらにその向こうに連なる美しい山々を改めて目にした時、「この風景を守りたい」と心から願うと同時に、守るためには里山の農業を活かし、新たな視点で産業を生み出すための一歩を踏み出さなければならない、と強く感じました。

傾斜地が多い中山間地の農業は機械化も難しく、大規模農家と同じことをやっても勝ち目はありません。何をするべきか、どこに活路を見出すべきか、試行錯誤していく中で着目したのが、クラフトビールでした。クラフトビールは仕込みや加える材料によって、味も色も全く違うものが仕上がります。クラフトビールならば自社農園があることは強みとなり、多品種栽培によって、この土地の、その瞬間のフレッシュな味わいがそのまま活かされるビールを造ることができるのではないか。そんな思いで多くの方々にご協力いただきながらトライを繰り返し、今年の4月29日に念願のブルワリーをオープンすることができました。記念すべき最初のビールは「黄昏」と命名。往生地から眺める夕焼けのような黄金色が美しいビールは、まさに往生地が育んだ、往生地でなければ造れないクラフトビールとなりました。

持続可能な

ブルワリーを目指して。

ナガノブルワリーは循環型ブルワリーを目指し、クラフトビールを醸造する際に出る麦芽のカスを、畑で剪定した果樹の枝や葉、摘果した実などと合わせて専用の堆肥を作り、畑に戻しています。また剪定時に出た太い枝は、バイオ炭にして土づくりに活かしています。バイオ炭は、土壌の保水性や肥沃度を高めるとともに、大気中のCO2を固定化。さらにJ-クレジット制度を活用することで、CO2排出削減の成果を社会に還元し、環境への貢献につなげています。このほかにも、自社栽培のホップの葉や枝を使ってBS資材を作り、虫や病気に強い栽培に取り組むなど、これまで産業廃棄物でしかなかったモノを活用し、畑でできたものをできる限り畑に戻すことで、持続可能な農業、産業の確立に取り組んでいます。

ナガノブルワリーは循環型ブルワリーを目指し、クラフトビールを醸造する際に出る麦芽のカスを、畑で剪定した果樹の枝や葉、摘果した実などと合わせて専用の堆肥を作り、畑に戻しています。また剪定時に出た太い枝は、バイオ炭にして土づくりに活かしています。バイオ炭は、土壌の保水性や肥沃度を高めるとともに、大気中のCO2を固定化。さらにJ-クレジット制度を活用することで、CO2排出削減の成果を社会に還元し、環境への貢献につなげています。このほかにも、自社栽培のホップの葉や枝を使ってBS資材を作り、虫や病気に強い栽培に取り組むなど、これまで産業廃棄物でしかなかったモノを活用し、畑でできたものをできる限り畑に戻すことで、持続可能な農業、産業の確立に取り組んでいます。

また、ナガノブルワリーでは生物多様性を大切にしています。鳥も虫もいない畑ではなく、鳥も虫も生きている畑こそが、安心・安全な畑であると考えるからです。今年は春にシジュウカラが巣をつくり、畑で子育てをしていました。巣にカメラを設置して観察したところ、ひなが巣立つまでに親が餌である虫を運んだ回数は、なんと2700回。つまり2700匹の虫を駆除してくれたことになります。鳥は確かに果実を食べますが、視点を変えれば、ともに畑を守る仲間なんです。同じ視点で、益虫が越冬するためのインセクトホテルの設置や養蜂も始めています。畑にはフクロウやクマタカも飛来。畑に小動物がいるという証ですが、これといった被害にあったことがないのは鳥たちが食べているからなのかもしれません。虫がいて、小動物がいて、鳥がいて、循環の輪の中で採れた果実は、まさに安心して食べることができる美味しさです。

今後は、自社農園を「学び」の場として、地域の方が参加できる仕組みを作りながら、往生地でしか造れないクラフトビールを発信していきたいと思っています。

お問い合わせ

-

- 野市大字長野往生地1341-3

TEL/026-217-8390

公式SNS

https://www.facebook.com/naganobrewery/

https://www.instagram.com/nagano_brewery/

(2025年10月号掲載)