長野市伊勢宮に本店を構える「旬彩菓たむら」は、季節の

旬、そして人生の折々に訪れる旬を彩るお菓子を作り続けています。大切にしているのは、ともに歩む地元の恵みを活かすこと。長野は美味しい果実やハチミツ、卵や牛乳、小麦粉やそば粉など、素晴らしい食材の宝庫です。そんな恵みをお菓子に込めて、お客様に笑顔をお届けすることが、旬彩菓たむらの願いです。

今回は、戸隠でそばを栽培する有限会社蕎麦の國の社長、竹内裕希さんにお話を伺いました。

今回は、戸隠でそばを栽培する有限会社蕎麦の國の社長、竹内裕希さんにお話を伺いました。

戸隠の大地で

そばの栽培を担って。

そばの栽培を担って。

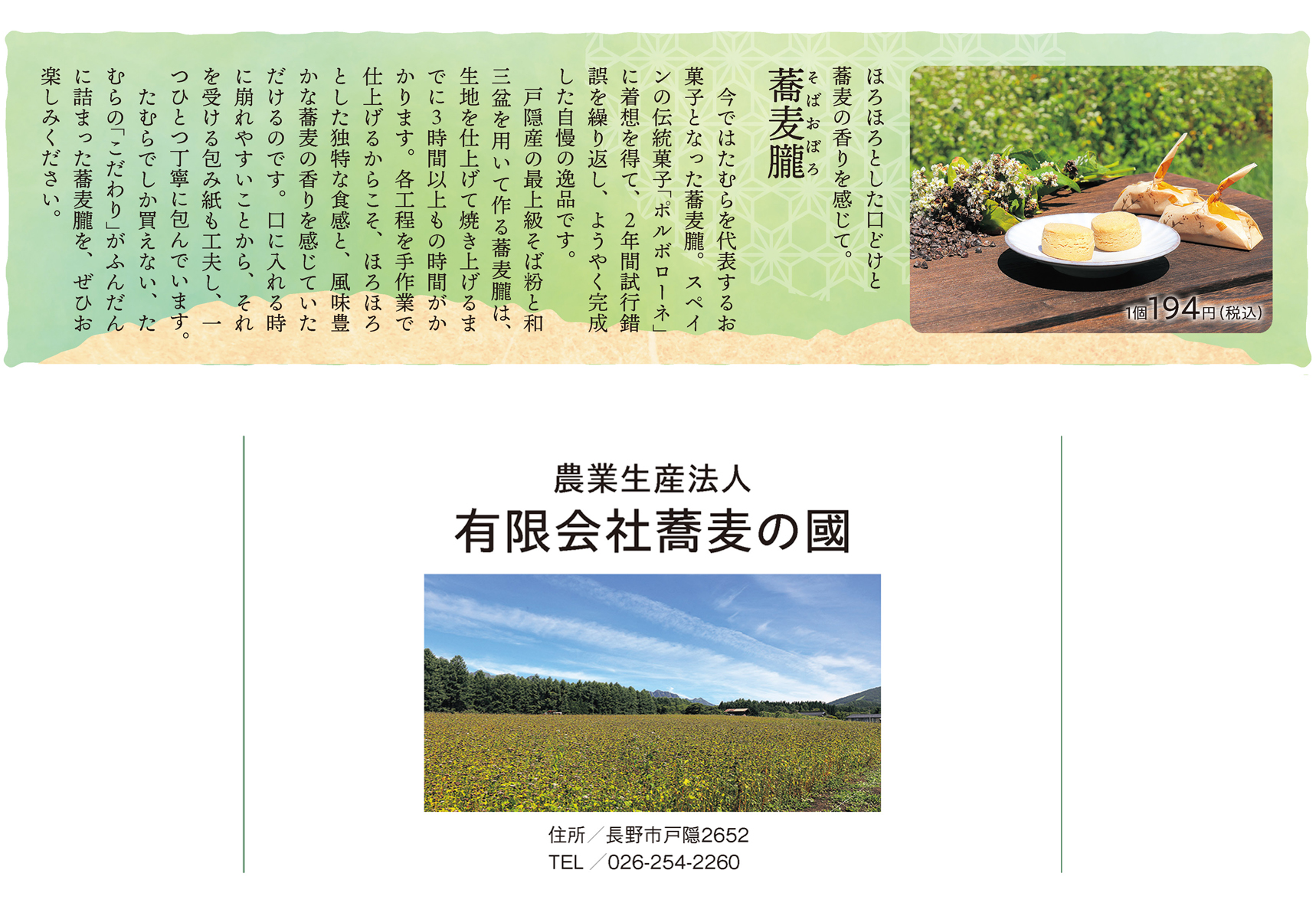

「蕎麦の國」は、そばの製粉から製麺まで一貫体制で生産している、株式会社おびなたと業務連携する農業生産法人です。現在は戸隠の地で、夏そば、秋そば合わせて約40のそば畑を運営。地域の高齢化によって空いてしまった畑を地権者から借り受けることで、農作放棄地問題にも貢献しています。栽培している品種は、二期作が可能な品種をメインに、そのほか戸隠の在来種の栽培にも取り組んでいます。

「蕎麦の國」は、そばの製粉から製麺まで一貫体制で生産している、株式会社おびなたと業務連携する農業生産法人です。現在は戸隠の地で、夏そば、秋そば合わせて約40のそば畑を運営。地域の高齢化によって空いてしまった畑を地権者から借り受けることで、農作放棄地問題にも貢献しています。栽培している品種は、二期作が可能な品種をメインに、そのほか戸隠の在来種の栽培にも取り組んでいます。雪深い戸隠の地に遅い春が訪れ、木々の芽吹きが感じられる5月上旬頃、そば畑は夏そばの種蒔きの時期を迎えます。耕した畑に播種機で溝を作り、種と肥料を同時に蒔いて土をかぶせ、そこから約2カ月。戸隠の冷涼な気候の中でそばはぐんぐん成長し、7月中旬頃には夏そばが実ります。収穫後、土壌を整えたらすぐに秋そばの種蒔きです。8月上旬頃に種を蒔き、紅葉が始まる10月上旬から中旬にかけて収穫していきます。

昔は「夏そばは美味しくない」などと言われることもありましたが、今は栽培技術や製粉技術も発達し、夏そば、秋そばともに自信を持ってお届けできる品質となりました。「蕎麦の國」では収穫のタイミングを見極めて刈り取ることで、ほんのりと緑がかった香り高いそばを提供しています。

古より営まれてきた

そばの文化。

そばの文化。

山岳信仰の霊場であった戸隠には、平安の頃より多くの修験者が訪れました。修験者たちは五穀(米・麦・粟・稗・豆)断ちをしており、携帯を許されたのはそばの実だけだったそうです。各地からの修験者が増える中で、戸隠のそば栽培も盛んになっていったのではないでしょうか。江戸時代には現在のそばの原型となる「そば切り」も生まれ、戸隠参拝に訪れる人たちをもてなす文化として、「戸隠そば」は確立されていきました。

山岳信仰の霊場であった戸隠には、平安の頃より多くの修験者が訪れました。修験者たちは五穀(米・麦・粟・稗・豆)断ちをしており、携帯を許されたのはそばの実だけだったそうです。各地からの修験者が増える中で、戸隠のそば栽培も盛んになっていったのではないでしょうか。江戸時代には現在のそばの原型となる「そば切り」も生まれ、戸隠参拝に訪れる人たちをもてなす文化として、「戸隠そば」は確立されていきました。また、戸隠の地に美味しいそばを育てる条件が揃っていたことも、そば栽培が盛んになった要因だと考えられます。清らかな水と澄んだ空気、朝霧が発生しやすい地形、火山灰土でできた水はけの良い土や昼夜の温度差が大きい気候など、そのどれもが、美味しいそばを育ててくれます。現在、4名のスタッフで歴史ある戸隠のそばをより美味しいものにできるよう、戸隠のそば栽培の担い手として、頑張っています。

旬彩菓たむらさんの「蕎麦朧」は、自分にとっても特別なお菓子です。実家が埼玉県なのですが、帰省する際の手土産は、いつも「蕎麦朧」です。自分が栽培したそばで作られたお菓子だと明言できるので、まるで自分が作ったかのように自慢していますよ。たむらさんの「蕎麦朧」が美味しい理由のひとつとして、自分が育てたそばが在ることを誇りに思っています。

今後はさらに多くの方に戸隠のそばを楽しんでいただけるよう、工夫を重ね、地域とともにより美味しいそばを栽培していきたいと思います。

- 本店

- 住所/長野市伊勢宮1-18-14

- TEL/026-228-9235

- 営業時間/9:00~18:00

- 定休日/月曜日

- 駐車場/8台

- ながの東急店

- 住所/長野市南千歳1-1-1ながの東急百貨店 地下1F

- TEL/026-226-8181(ながの東急代表)

- 営業時間/10:00~19:00

- 定休日/ながの東急百貨店に準ずる

- 駐車場/ながの東急百貨店駐車場をご利用ください。

- http://www.shunsaikatamura.com/

(2025年12月号掲載)